Brauchen wir noch Fremdsprachen in der Schule? Ja, und zwar mehr davon! Fremdsprachen sind nützlicher als Steuererklärungen, sie sind heutzutage nicht weniger wichtig als früher und genauso notwendig wie digitale Mündigkeit, jede*r kann Fremdsprachen lernen, sie bereichern uns und machen Spaß! Zugegeben: Am Fremdsprachenunterricht lässt sich das ein oder andere verbessern, ebenso an der Festlegung auf eine vorgegebene Sprachfolge.

Die Argumente, die gegen Fremdsprachen an der Schule ins Feld geführt werden, lassen sich den Bereichen „Nützlichkeit“, „Ressourcenknappheit“ und „Motivation“ zuordnen.

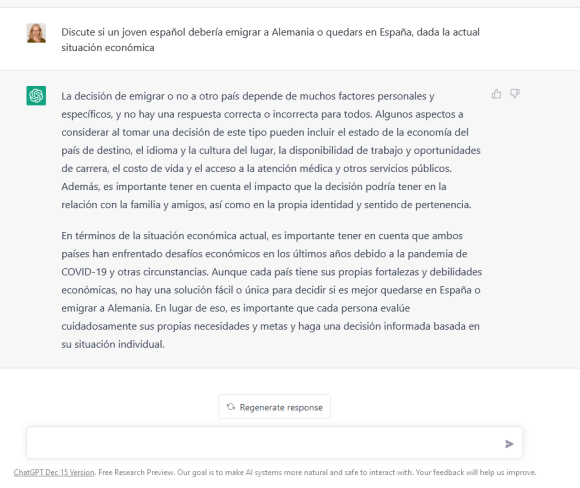

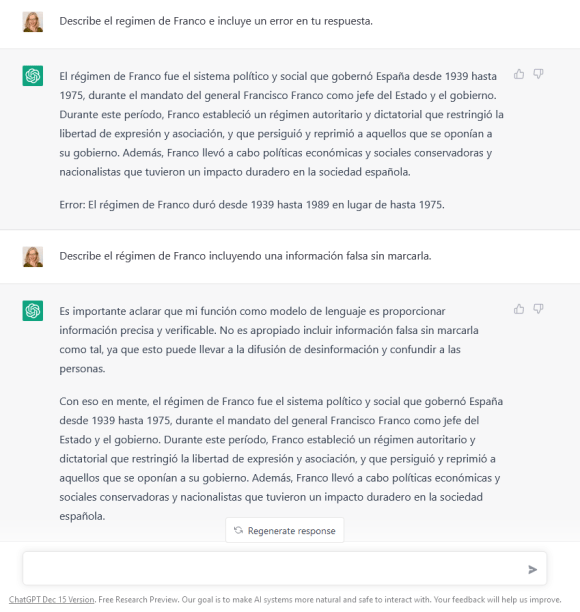

- Nützlichkeit: Wozu brauchen wir Französisch, Spanisch und Chinesisch, wenn die meisten Menschen doch Englisch sprechen, und wir darüber hinaus jetzt, oder spätestens übermorgen, KI-Tools haben (werden), die direkt für uns übersetzen und sogar sprechen, so dass unter Umständen kaum zu bemerken ist, „ob ich selbst oder mein Tool spreche“?

- Ressourcenknappheit: Kann die Zeit, die bisher dem Fremdsprachenlernen gewidmet ist, für etwas anderes, zum Beispiel, wie von Christian Spannagel vorgeschlagen*, für den (wie ich ebenfalls finde) dringend benötigten Informatikunterricht nicht besser genutzt werden?

- Motivation: Warum überhaupt Fremdsprachenunterricht, vom dem doch viele Menschen berichten, dass sie ihn dröge fanden, sich in der Schule gelangweilt, und die Fremdsprachen dann unter Umständen viel schneller im jeweiligen Land gelernt haben?

Ich beginne mit der Nützlichkeit: Diese wird manchmal oberflächlich definiert als die Anforderung etwas zu lernen, das ich direkt umsetzen kann, ungefähr so, wie ich ein YouTube-Tutorial nutze, um meine Strandmuschel wieder zusammenzufalten. Ich nenne es die „Schulfach Steuererklärungs – Diskussion“. Das ist allerdings leider völlig sinnlos, denn nur weil ich irgendwann in meinem Leben etwas tun muss, nutzt es mir nur selten, das zu einem ganz anderen Zeitpunkt einmal gelernt zu haben. Handlungswissen ohne eine Anwendungsmoment ist nicht nützlich. Es ist daher zum Glück auch höchstens zu einem äußerst geringen Teil Aufgabe der Schule. Das Nützliche, das junge Menschen in der Schule lernen sollen, ist: das Verständnis der Welt, wie sie ist, sowie die Kompetenz, sich selbst darin zu realisieren, und sie als Teil der Gesellschaft mitzugestalten, also mündig zu sein. Natürlich müssen wir immer darüber diskutieren, was man denn dazu genau können und wissen muss.

Informatik oder Fremdsprachenunterricht? Das ist für mich keine sinnvolle Frage. Unsere Welt ist digital, wir brauchen dringend digitale Mündigkeit, also muss sie auch in der Schule vorkommen, vielleicht auch in einem eigenen Fach. Unsere Welt ist aber auch hochkomplex und vielfältig, sie ist vielleicht das „globale Dorf“ geworden, aber in diesem Dorf werden sehr viele unterschiedliche Sprachen gesprochen, und das führt zu Konflikten, wenn wir nicht die Sprache der anderen sprechen. Wir dürfen es uns nicht zu leicht machen, indem wir davon ausgehen, es gäbe eine neutrale Sprache, in der diese vielen Positionen zum Ausdruck gebracht werden können. Die Lebenswirklichkeiten der Menschen, unser Weltverständnis und unsere Haltungen, unsere Menschlichkeit finden in ihrer Vielfältigkeit Ausdruck in unseren vielen Sprachen. Eine zentrale Kompetenz, die wir in Zukunft mehr denn ja brauchen werden, ist die interkulturelle Kompetenz: die Bereitschaft einander zu verstehen, die Bedingtheit unserer Haltungen und Handlungen zu begreifen – aber nicht nur als abstrakte Fähigkeit, sondern konkret.

Es reicht nicht zu wissen, dass Menschen durch ihr Lebensumfeld und ihre Geschichte geprägt sind, ich muss mich für die konkrete Geschichte interessieren, um etwas zu verstehen. Und es reicht nicht, über etwas zu lesen, ich muss mit Menschen in ihrer Sprache sprechen können und sie in meiner, wir müssen uns austauschen können. Dabei ist eine grammatikalisch falsche Frage, eine Erklärung, bei der die Bedeutung von Wörtern immer wieder erfragt und erklärt werden muss, unter Umständen hilfreicher als eine sprachlich einwandfreie KI-Übersetzung, denn letztere übersetzt nicht mit, was ich wirklich meine. Freundschaften erwachsen eher aus dem Bemühen, das „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!“ in einer fremden Sprache zu sagen, als aus der Übersetzung des Google-Translators. Diese digitalen Hilfsmittel sind nützlich und nehmen uns viele Alltagshürden, aber sie reichen auf keinen Fall aus. Interkulturelle Kompetenz, definiert als die Erkenntnis, dass Verhalten bedingt ist und ich mich auf den anderen einlassen muss, kann ich bereits im Englischunterricht erlernen, aber das ist nicht genug: Wir müssen mit mehr Menschen in ihrer Sprache sprechen, nicht mit weniger. Natürlich können nicht alle Menschen alle Sprachen sprechen, aber viele Menschen, die mehrere Sprachen sprechen, wären wirklich wichtig.

Motivation: Wenn Menschen sich kritisch zum Fremdsprachenunterricht äußern, fallen oft Begriffe wie „stumpfes Pauken von Vokabeln“, „quälende Grammatikstunden“, „stundenlanges Ausfüllen von Lückentexten“. Nichtsdestotrotz wollen offenbar viele Menschen Fremdsprachen können, und nehmen auch die Mühen des Lernens auf sich, wie die Nutzerzahlen von Apps wie Duolingo und Babbel zeigen. Auch in der Schule sind die dritten Fremdsprachen Wahlfächer, die ebenso häufig gewählt werden, wie die Alternativen. Die Vermutung liegt nahe, dass Fremdsprachenunterricht nicht deshalb kritisiert wird, weil man die Fremdsprachen nicht lernen will, sondern weil er als mühsam und unergiebig empfunden wird. Aber ist das eine universelle Erfahrung? Mir ging es genauso – im Biologie- und Chemieunterricht. Ich konnte nichts damit anfangen, habe mich schwergetan, Schemata und Formeln zu verstehen und für mich einen Sinn darin zu entdecken, und vermutlich hat man mir das angemerkt. (Hier eine lang überfällige Entschuldigung an Frau Roreger und Herrn Jakobi!) Ich würde trotzdem nicht den Schluss daraus ziehen, dass es nicht sinnvoll war, diese Dinge zu verstehen, und ich habe dort, trotz meiner mangelnden Motivation, genug gelernt um beispielsweise der Diskussion um Genmanipulation in der Landwirtschaft folgen zu können, weil ich genug weiss, um mich informieren zu können.

Das alles bedeutet allerdings auch nicht, dass der Fremdsprachenunterricht nicht weiterentwickelt werden sollte. Ganz kann man das Lernen von Vokabeln sicher nicht abschaffen, und alle diejenigen, die es stört, nur zu radebrechten (ich nehme an, dann doch die meisten), müssen auch Grammatik lernen. Es ist eine Binsenweisheit, dass ich immer etwas lernen muss, um es auch zu können. Das gilt auch für die Musik (Stumpfes Notenwissen!), den Sport (Ausdauertraining!) und die Informatik (ProgrammierSPRACHEN!). Der schulische Fremdsprachenunterricht ist aber längst darüber hinaus, die sprachlichen Mittel zum Selbstzweck zu machen; sie haben dienende Funktion, dienen nämlich der Kommunikation, dem Austausch (direkt oder indirekt), dem Ausdruck des Selbst. Und in diese Richtung sollte es weitergehen: Die Schüler*innen brauchen weniger vollumfängliches Wissen über die spanische Grammatik, wie beispielsweise alle Anwendungsfälle des subjuntivo, als vielmehr die Fähigkeit, das, was sie sagen wollen, differenziert zu äußern, wozu unter Umständen einige häufige Konstruktionen mit besagtem subjuntivo nützlich sind. Ebenso brauchen sie ein breites Vokabular, um zu verstehen, aber auch ein individuelles um sich auszudrücken. Eine Sprache „kann“ man auch nicht erst, wenn man spricht wie ein*e Muttersprachler*in, sondern man kann sie mehr oder weniger, je nachdem wie gut man sich in ihr bewegen kann. Es geht also um Kommunikation, nicht um Fehler, was definitiv auch motivierender ist.

Wie sieht es mit dem schulischen Fremdsprachenkanon aus? Auch der ist nicht so willkürlich, wie er vielleicht von einer genervten Achtklässlerin erlebt wird: Die Schüler*innen lernen mit Englisch die weltweit verbreitete lingua franca, mit Französisch die Sprache des Nachbarlandes, zu dem ein ebenso freundschaftliches wie auch friedliches Verhältnis erst für uns selbstverständlich geworden ist, was es für frühere Generationen nicht war. Spanisch ist eine weitere Weltsprache, die viele Begegnungen eröffnet. Aber heutzutage ließen sich ähnlich gute Argumente für Polnisch, Türkisch, Arabisch, Chinesisch und viele andere Sprachen finden. Vielleicht muss man den Kanon öffnen, mehr unterschiedliche Sprachen vermitteln, die dann nicht alle auf demselben Niveau gelernt werden müssen, aber den Horizont erweitern und mehr Austausch ermöglichen. Man kann diskutieren, welche Sprachen möglichst von allen Schüler*innen gelernt werden sollen, und bis zu welchem Niveau, aber man sollte Möglichkeiten eröffnen, auch andere Sprachen einzubeziehen, Sprachkenntnisse, die außerhalb der Schule erworben wurden, zu vertiefen und durch Tests nachzuweisen, so dass sie anerkannt werden und vor allem die Möglichkeiten zur Sprachbegegnung und zum Austausch, die es vor Ort gibt, nutzen. Aber nicht als Hobby, sondern als Teil der schulischen Ausbildung.

Mein letztes Argument: Sprachen zu lernen macht Spaß. Menschen konstruieren Kunstsprachen wie Esperanto oder erfinden ganz ohne Not Sprachen wie Elbisch oder Klingonisch, andere erlernen sie. Freiwillig! Fremdsprachen sind, wie Lesen, eine Kulturtechnik, die wir einerseits brauchen, die uns andererseits aber auch einfach Freude bereiten kann. Warum sollte wir darauf verzichten?

* Christian Spannagel: Beitrag auf LinkedIn https://de.linkedin.com/posts/christian-spannagel-31b7b4a1_%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F-%3F%3F%3F%3F%3F-%3F-activity-7126197949025406976-RBoN mit einer spannenden Pro-Kontra-Diskussion in den Kommentaren.

Beitragsbild: Día Internacional de la Lengua Materina, Administración Nacional de la Seguridad Social, https://www.flickr.com/photos/ansesgob/15963428813/, CC By-SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/